来源:5月7日《新华每日电讯》

作者:新华每日电讯记者徐海涛 陈诺

又到了一年春夏之交,合肥滨湖国际会展中心,第三届中国(安徽)科技创新成果转化交易会在此举行。海内外两千多家企业、近两百所高校院所参与,对接金额破千亿元,成为一场创新链对接产业链的盛会。

推进中国式现代化,科学技术要打头阵,科技创新是必由之路。

2025年开年以来,安徽这个地处长三角和中西部交汇点的科技大省,科创动能持续喷涌:“人造太阳”创造“亿度千秒”新世界纪录,实现我国聚变能源研究从基础科学向工程实践的重大跨越;“祖冲之三号”问世,再创全球量子计算优越性里程碑;在集成各种现代技术的汽车产业领域,安徽省汽车和新能源汽车产量一季度均跃居全国第1位,实现历史性跨越……

“士别三日,当刮目相看”。全国科技创新版图中,江淮大地有何不同?安徽科创何以攀峰?

加速攻“尖”,前沿成果密集上新

4000余项科技成果,“摆”进合肥滨湖国际会展中心约2万平方米的展区,创科交会举办以来历史新高。

不远处,形如“原子裂变”的安徽创新馆内,去年“上新”100多件具有世界一流水平的前沿技术和产品,馆内展品总数超过2400件。

伴随着进入“十四五”规划收官之年,“皖字号”科技成果正聚沙成塔,加快攻“尖”。

数据显示,2024年安徽全社会研发投入强度达2.69%,居全国第7,超过全国平均水平。安徽区域创新能力连续13年保持全国第一方阵。

攻“尖”的动力,离不开安徽量子信息、聚变能源、深空探测三大科创高地拔节起势。

“祖冲之三号”量子计算原型机问世,再创全球量子计算优越性里程碑;“人造太阳”创造“亿度千秒”世界纪录,实现从基础科学研究迈向工程实践的重要进展,紧凑型聚变能实验装置加速建设,商业化进程走在国际前列;自主研制的“天都”试验星实现我国首次绕月编队飞行,推动我国在近地小行星防御、深空通信等领域形成自主技术体系。

攻“尖”的底气,来自高能级创新平台的竞相涌现。

安徽积极承接国家重大科技发展战略布局,挂牌成立全国首个国家实验室;依托合肥综合性国家科学中心,建设能源、人工智能、大健康、环境、数据空间五大研究院。

在人工智能研究院,合肥网仪科技有限公司董事长梁新平正在与团队进行高端网络测试仪的研发,设备研发成功后,能够为网络数据安全高效传输提供保障。

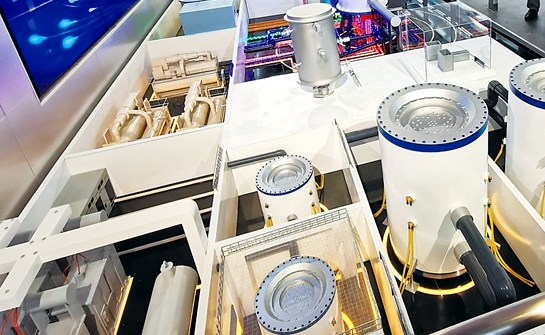

位于合肥滨湖科学城西北角的大科学装置集中区,几年前还是一片杂草丛生。如今,“合肥先进光源”同步辐射装置、大气环境立体探测实验装置等8个项目正加快建设。建成后,这里将成为全国乃至全球大科学装置最为密集的区域之一。

目前,安徽已建、在建和预研大科学装置13个,建成各类“国字号”创新平台200余家,成为国家战略科技力量布局重要省份。2024年,安徽获批全国重点实验室15家,总数达23家、较重组前接近翻一番。安徽省科技厅科技创新平台建设处处长钟海斌说:“瞄准国家战略和安徽发展所需,按照同体系、抓重点、强能力、重贡献的要求,重塑升级创新平台体系,支撑和引领安徽新质生产力发展。”

攻“尖”的抓手,在于加快核心技术攻关。

记者走进位于科大硅谷的合肥知冷低温科技有限公司,工作人员正对极低温稀释制冷机进行组件安装。“这是量子计算等高端科技领域不可或缺的关键核心设备。”公司董事长王绍良说,他们研发的ZL-DR400型极低温稀释制冷机相关技术指标达到国际一流水平,接到国内外60多个科研院所的意向订单。

漫步在科交会科大硅谷板块,能看到不少“黑科技”产品:瀚海量子的未来实验室VR游戏、未来头显的宇宙之旅VR大空间、宇翼科技四足机器狗……今年科交会,科大硅谷共征集展品87件,首发首展23件,其中展品89%达到国内领先及以上水平。

2024年,安徽省拥有高价值发明专利达到6.86万件。其中,近一半的高价值发明专利分布在新一代信息技术、高端装备制造等战略性新兴产业。一些核心专利已带动人工智能、量子科技、智能网联等多个产业实现关键技术突破。

打通堵点,“链”变带来产业“聚变”

安徽在破除体制机制障碍等方面大胆探索,着力破解科技成果转化“不愿转、不敢转、不会转”的难题,努力让创新链与产业链深度咬合,推动科技成果从“实验室”走向“生产线”。

“赋权改革”激活转化动能。

在位于合肥高新区的合肥中科知奇信息科技有限公司,研发人员正带领团队对公司自主研发的电磁AI技术设备进行调试。“通过这个小设备,不需要佩戴电极,也不需要去除衣物,用户就能无感完成心电图监测。”公司总经理张冬说。

该公司的核心技术源于中国科大智能感知实验室,是中国科大开展职务科技成果赋权改革试点的受益者。这项改革采取“赋权+转让+约定收益”新模式,把试点单位的所有权让渡给科研团队,科研团队获得所有权后自主决策成立企业。张冬表示,职务科技成果赋权改革激发了科研人员成果转化的热情,成果从实验室走向市场的速度大大加快。

在安徽,科研人员“带着成果创业”渐成常态。全省106家单位试点职务科技成果“赋权+转让+约定收益”模式,累计赋权成果1109项,估值5.6亿元,成立或入股科技型企业89家。

“为进一步推动省属高校院所成果转化,安徽将打造职务科技成果赋权改革2.0版,对省属高校、科研机构和医疗卫生机构分类指导,以‘赋权企业’为重点,抓好跟踪服务和政策支持。”安徽省科技厅副厅长陈龙胜说。

“科技大市场”加速双链奔赴。

针对供需对接不畅、科研人员对商业运作缺乏了解等问题,安徽近年来全力打造“科技大市场”,培养专业化的技术经理人队伍。在芜湖,普立思生物科技有限公司正是因为安徽“科技大市场”芜湖市场技术经理人服务团的牵线搭桥,与中国科学院长春应用化学研究所对接,成功落地一个年产值超3亿元的智能化工项目。

“技术经理人是科技成果转化的关键人物,也是正在成长中的新兴职业,主要任务是推动科技成果转移转化和产业化,通过挖掘、培育、熟化、评价、交易、推广成果,有效解决从实验室到市场的‘信息不对称’‘成果定价难’、供需匹配不精准等问题,唤醒‘沉睡’的科技成果。”合肥滨湖科学城管委会副主任陈林介绍,安徽“科技大市场”已培养技术经理人3300余人,有效推动一批又一批科技成果转化应用。

此次科交会上,15家发起单位共同为全国科技大市场联盟揭牌。全国科技大市场联盟有关负责人表示,未来他们将致力于推动跨区域科创资源互通互享、科创服务联动发展,共同助力科技成果“破茧成蝶”,为加快发展新质生产力、扎实推进高质量发展、实现高水平科技自立自强注入强劲动能。

金融“活水”持续浇灌创新“沃土”。

“以前科研经费‘撒胡椒面’,现在集中力量攻‘卡脖子’!”据安徽省科技厅介绍,安徽率先实施科技攻关“零基预算”改革,单个项目支持力度平均提升4.7倍。2024年企业牵头和参与的省级科技攻关项目数量和资金占比均达到80%以上,使企业真正成为创新主体。

安徽构建覆盖科技型企业全生命周期的“基金丛林”,其中省科技厅管理的天使基金群累计设立子基金39只,投资金额超30亿元。扩面实施金融支持科创企业“共同成长计划”,惠及企业1.2万家。

无人驾驶观光车自动避障,无人售卖车招手即停,无人清扫车精准收集垃圾……由中国科学院合肥物质科学研究院科研人员参与创立的安徽中科星驰公司,专注于自动驾驶技术,把融资资金用于高阶智能驾驶技术平台的迭代升级、特定场景智能驾驶产品的研发等方面。“自动驾驶技术的产业化成功需要耐心与雄心,安徽的创新生态给了我们信心。”中国科学院合肥物质科学研究院研究员、安徽中科星驰公司联合创始人王智灵说。

数据印证“聚变”:2024年,安徽高新技术企业达2.3万家、科技型中小企业3.5万家,数量均居全国第一方阵。企业研发投入首次突破千亿元大关,对全社会研发投入增长的贡献率超80%。

乘势而上,逐新向优“往前赶”

在中国,每三台冰箱、每四台洗衣机、每五台空调就有一台“安徽造”,每出口四辆汽车就有一辆“安徽造”……如今,创新驱动培育下的安徽新质生产力,在海内外市场的影响力越来越大。

打造具有重要影响力的科技创新策源地、新兴产业聚集地,安徽正脚步不停、持续发力。

本届科交会上,一批新的创新成果加速对接市场。西安中科阿尔法公司的车规级传感器芯片项目,经过安徽“科技大市场”的技术经理人燕飞“牵线”,与蚌埠市经开区“两情相悦”,目前项目已意向签约。

“这款芯片可用于提升新能源汽车的多方面性能,我们正在推进后续工作,加快让成果转化落地,同时也增强安徽的汽车产业竞争力。”燕飞说。

放眼江淮之间,传统产业的焕新未来可期,新兴产业的动能加速奔涌,未来产业的脉动日益强劲。

国盾密语、国盾密邮、国盾密盘、量子安全会议平板一体机……作为国内目前唯一一家量子科技上市公司,科大国盾携多款新产品亮相本届科交会。

就在科大国盾所在的合肥高新区,一条几百米长的马路被几十家量子企业簇拥,被称为“量子大街”。从“量子大街”发端,向南再发展出一个量子产业园,汇聚中电信量子、国盾量子、本源量子、国仪量子等代表性企业,涵盖量子通信、量子计算、量子精密测量等全领域,形成我国的量子领域头部产业集群。

离“量子大街”不远的科大硅谷,作为安徽省集聚全球科技创新要素、打造科技体制机制改革的“试验田”和高科技产业发展的“高产田”,建设两年多来,片区累计新增科技型企业超2500家,培育瞪羚企业140家,新增培育上市公司3家,集聚各类创新创业人才超7万名,集聚各类基金200多只,总规模超2000亿元。科大硅谷以合肥市1%的建成区面积新增了23%的科技型企业,成为全省乃至长三角地区科技型企业聚集地之一。

“乔木”参天、“灌木”茁壮、“苗木”葱郁的创新生态,正渐行渐近。

2024年,安徽经济总量迈上5万亿元台阶,区域创新能力稳居全国第一方阵。2025年一季度,安徽实现地区生产总值12265亿元,同比增长6.2%。

安徽省委曾提出,要实现“经济总量在全国往前赶、经济增速在长三角地区往前赶、各省辖市经济总量在全国往前赶”的三个“往前赶”目标。这片曾以农业、矿业等为代表性产业,靠要素驱动支撑作为发展方式的省份,如今下好科技创新这步“先手棋”时落子如飞,不断攀高,迈向创新驱动新时代。

今天的安徽,以科技创新引领新质生产力发展,其时已至、其势已成。安徽省委主要负责人表示,安徽将乘势而上,扎实推进新兴产业集群发展、未来产业培育壮大两大工程,实施“人工智能+”行动,建设具有国际竞争力的先进制造业集群,加快构建体现安徽特色的现代化产业体系。